【業界別解説】深刻化する人材不足の原因と対策|成功企業の取り組みを紹介

現在、多くの業界で人材不足が深刻化しており、企業経営において最も重要な課題の一つとなっています。少子高齢化により生産年齢人口が減少し、2065年には2020年比で約4割減少する見込みです。この背景により、医療・福祉、運輸・郵便、建設業をはじめとする多くの業界が人手不足に直面しています。

この記事では人材不足の実態や業界別の具体的な原因とそれに対する対策、さらには成功企業の取り組み事例などを具体的に解説します。

人材不足は業界全体の問題

人材不足は多くの業界で共通する重大な課題となっています。医療・福祉、建設業、IT業界など、さまざまなセクターで人手の確保が困難になっており、各業界特有の課題が浮き彫りになっています。

特に中小企業や地方企業では、大企業に比べて人材不足の影響がより深刻であり、業界全体の問題をさらに複雑化させています。これらの企業は、限られたリソースで人材を確保・維持することが難しく、事業の持続や成長に大きな影響を及ぼしています。

人材不足の実態

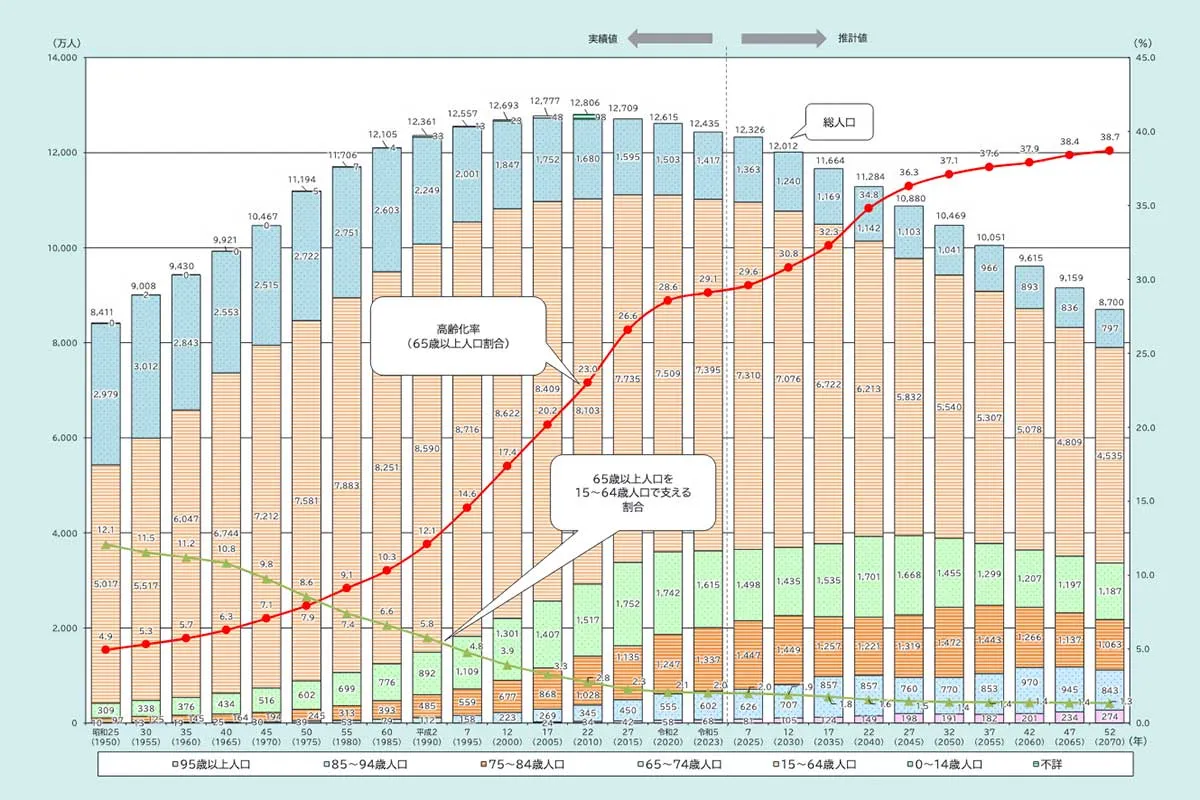

人材不足の実態に関して、少子高齢化が進行し、生産年齢人口(15-64歳)は2020年比で2065年には約4割減少するとの予測があります。これは、多くの業界において労働力の供給が著しく低下することを意味し、現代のビジネス環境において重大な課題となっています。

参考:人口減少と少子高齢化|内閣府現在の労働市場において、人材不足は以下のような具体的な数値で表れています。

2030年には644万人の労働力不足が予測されており、すでに51.7%の企業が人手不足を深刻に感じています。特にサービス業界では、2030年には約400万人の従業者が不足すると見込まれています。

人手不足が特に深刻な業種として、医療・福祉、運輸・郵便、建設業が挙げられます。これらの業界では、高齢化に伴う技術者の引退や、若手の参入不足が顕著であり、国内のインフラ整備やサービス提供に大きな障害をもたらしています。また、地域によっても人手不足の度合いは異なり、特に地方企業や中小企業においてその影響は深刻です。

参考:株式会社パーソル総合研究所「労働市場の未来推計2030」人材不足が企業に与える影響とは?

人材不足は企業の運営に多大な影響を与え、その結果として経営全体に負の連鎖が生じます。

労働環境の悪化や生産性の低下

必要な人材が不足することで、現有の従業員に過度な負担がかかり、労働時間の延長やストレスの増加が避けられません。これにより、従業員のモチベーションが低下し、結果として生産性が落ちることになります。

専門知識やスキルの不足

経験豊富な人材の採用が困難になることで、プロジェクトの品質が低下したり、納期の遅延が発生するリスクが高まります。また、優秀な人材を確保できない場合、競合他社に対する競争力が低下し、マーケットシェアの減少につながる可能性もあります。

採用活動や新人教育のコストアップ

従業員の離職率が増加することで、企業の財務状況に大きな負担を与え、資源の有効活用を妨げる要因となります。結果として、事業の拡大や新規プロジェクトの遂行が停滞し、企業の成長戦略に大きな障害が生じるのです。

なぜ人材不足は起こる?背景と要因

少子高齢化

少子高齢化により労働人口が減少し、企業が必要とする人材の確保が難しくなっています。日本は世界的に見ても、急速に少子高齢化が進行している国のひとつです。日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年にピークを迎え、その後減少に転じ、2023年には7,395万人と、総人口の59.5%となっています。

参考:「令和6年版高齢社会白書(全体版)」

参考:「令和6年版高齢社会白書(全体版)」

人材のミスマッチ

就労環境や産業構造などの大きな構造変化が、企業と求職者の社会全体ないし職場内での人材のミスマッチを生んでいることも、人手不足が引き起こされる要因として考えられます。土木・介護・サービスに関する業種は人手不足が著しいものの、一般事務や会計事務、運搬・清掃・包装等の職業では人材の余剰が発生しています。

「求人を出しても採用できない」と困る企業がある一方で、「仕事を探しているのに見つからない」と悩む求職者も存在します。これは、企業と求職者の間で求めるスキルや労働条件などが合わずに「構造的失業」が生じていることを意味します。

仕事に対する価値観の変化

若者の仕事や働き方に対する考え方や価値観の変化も、人手不足の大きな要因となっています。特に20代の若者は、職場に「働きやすさ」だけでなく、「成長の機会」を求めるようになりました。これは、快適な環境だけでなく、自分のスキルや知識を向上させる仕事を重視する傾向を示しています。

また、転職に対する抵抗感が薄れ、肯定的な考えが強まっていることも人手不足の背景にあります。現代の若者は、現在の職場で働きながらも、転職や独立・起業を視野に入れています。若者が新たな挑戦を求めているため、企業は若者にとって魅力的な環境を提供し続けなければ、人材確保はますます困難になるでしょう。

さらに、精神的なストレスを抱えながら働いている若者が多いことも明らかになっています。ネガティブな感情は仕事のパフォーマンスの低下や早期離職につながるリスクがあります。企業には、従業員のメンタルヘルスへの配慮とサポート体制の整備が求められていると言えるでしょう。

こうした複合的な要因が、人材不足を引き起こす主要な要素となっています。

界別に見る人材不足の原因と対策

人材不足は業界ごとに異なる要因によって引き起こされ、その対策も各業界の特性に応じたアプローチが求められます。ここでは、IT業界、製造業、建設業、医療・介護業界、小売・飲食業界など、主要な業界別に人材不足の原因とそれに対する具体的な対策について詳しく解説します。

今すぐ始められる人手不足対策を先にチェックする!IT業界:人材獲得競争激化!専門スキルを持つ人材の争奪戦

IT業界では、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に伴い、専門的なスキルを持つ人材の需要が急増しています。しかし、供給が追いつかず、人材不足が深刻な課題となっています。例えば、2030年までにIT人材の不足が最大で80万人に達すると予測されており、多くの企業が必要な人材を確保するために厳しい状況に直面しています。

このような状況下で、IT業界では専門スキルを持つ人材の獲得競争が激化しています。高度なプログラミング技術やサイバーセキュリティの知識を有する人材は特に需要が高く、企業間での人材争奪戦が繰り広げられています。その結果、優秀な人材を確保するために高額な給与や魅力的な福利厚生を提供する企業が増加しています。

対策事例

IT企業では採用ブランディングや研修プログラムを強化しています。具体的には、企業の魅力を積極的に発信する採用マーケティングの実施や、社員のスキルアップを支援する継続的な研修制度の導入が挙げられます。例えば、ある大手IT企業では、社内アカデミーを設立し、最新技術の習得やキャリアパスの明確化を図ることで、従業員の定着率を向上させています。また、オープンな企業文化を推進し、働きやすい環境を整えることで、優秀な人材の獲得と維持に成功しています。

製造業:熟練工の減少、技術継承が課題

製造業における人材不足は、熟練工の減少と技術継承の困難さという二つの大きな課題を抱えています。少子高齢化の影響で新たに経験を持つ若手人材が不足しており、これまで培われてきた技術や知識の引き継ぎが難しくなっています。

対策事例

製造業界では技能訓練プログラムや若手育成プログラムの導入が進められています。また、自動化技術やロボット導入によって作業効率を高め、人材不足を補う取り組みも行われています。

建設業:高齢化と担い手不足、安全対策も課題

建設業界では高齢化が急速に進行しており、多くの熟練技術者が引退を迎えています。現在、建設分野の生産年齢人口は減少傾向にあり、2030年までに約4割の減少が予測されています。これにより、若手労働者の確保が困難となり、業界全体の生産能力に大きな影響を及ぼしています。

さらに、建設業界では安全対策の強化が求められており、これが新たな担い手を惹きつける際の障壁となる場合があります。労働現場での事故防止や労働環境の改善は重要ですが、これには追加的なコストや時間が必要となり、人材確保の競争力に影響を与えることがあります。

対策事例

建設業界では若手育成プログラムや労働環境の改善に向けた具体的な取り組みが進められています。例えば、企業内での研修制度の充実や、働きやすい職場環境の整備を通じて、若手の定着率を向上させる努力が行われています。また、最新技術の導入による業務効率化も推進されており、これにより労働負担の軽減とともに魅力的な職場作りが実現されています。

医療・介護業界:需要増加と負担増、待遇改善が急務

医療・介護業界では、少子高齢化の進展に伴い、介護職員の需要が急増しており、現在も慢性的な人手不足が深刻な課題となっています。

対策事例

この問題に対処するため、業界では待遇改善や働きやすい環境の整備に注力しています。具体的には、給与の引き上げや労働時間の短縮、福利厚生の充実などを通じて、介護職員の定着率向上を図っています。また、職場内でのメンタルヘルス支援やキャリアパスの明確化も進められています。

さらに、人材確保のために外国人材の積極的な受け入れや、職員向けの技術訓練プログラムの導入が行われています。特定技能制度を活用した外国人介護職員の雇用や、最新の介護技術の習得を支援する研修を提供することで、業界全体の人材基盤の強化が促進されています。これらの取り組みは、医療・介護業界における持続可能な人材不足の解消に向けた重要なステップとなっています。

小売・飲食業界:人手不足とサービス残業、待遇改善が課題

小売・飲食業界では人手不足が直接的にサービス残業や労働条件の悪化を引き起こしています。労働者の不足により、従業員一人当たりの業務負担が増加し、長時間労働やストレスの増大が避けられません。この結果、従業員の満足度が低下し、離職率の上昇を招いています。

対策事例

これらの課題に対処するため、業界各社は待遇の改善や労働環境の整備を通じて人材確保に取り組んでいます。具体的には、給与の引き上げや柔軟な勤務体系の導入、職場の安全衛生管理の強化などが行われています。また、従業員の働きやすさを向上させるための福利厚生の充実や、キャリアパスの明確化を図る企業も増えています。さらに、成功している企業では従業員教育プログラムや働き方改革を積極的に推進し、魅力的な職場環境の構築に成功しています。

業界を超えた人材不足解決への取り組み

政府・自治体の取り組み

政府および自治体は、人材不足解消に向けて多岐にわたる取り組みを実施しています。これらの施策は、全国各地の産業特性や地域ニーズに応じて展開されており、効果的な人材確保を目指しています。

主な政策や支援プログラムには、以下のようなものがあります:

・特定技能制度:深刻な人材不足が予測される12の産業分野で、外国人労働者を受け入れるための在留資格。

・雇用支援金:企業が新たに雇用を創出する際に支給される金銭的支援。

・職業訓練助成金:従業員のスキルアップを支援するための助成金。

・地域包括支援プログラム:地方自治体が独自に実施する人材育成や雇用促進のためのプログラム。

これらの施策は、医療・福祉、建設、ITなど、人手不足が特に顕著な業界に対して大きな影響を与えています。例えば、特定技能制度の導入により、建設業界では外国人労働者の受け入れが進み、一部の企業では人手不足の緩和が見られています。

さらに、政府の施策は企業の人材確保戦略にも大きな影響を与えています。雇用支援金の活用により、中小企業でも新規採用がしやすくなり、結果として労働市場全体の活性化につながっています。また、職業訓練助成金を利用した従業員のスキルアップは、企業の競争力強化にも寄与しています。

地方自治体レベルでは、具体的な成功事例が数多く存在します。例えば、北海道小樽市では「地域づくり型求人促進プログラム」を実施し、地元企業との連携を強化することで、地元住民の雇用機会を増やしています。この取り組みにより、地域経済の活性化とともに、住民の定着率向上にも成功しています。

参考:北海道小樽市『売れるモノ作り』販路拡大サポート事業(伴走型支援)(令和3年度開始)企業の取り組み事例

多くの企業が人材不足に対応するために、独自の取り組みを実施しています。

採用ブランディングやマーケティング戦略

企業の魅力を効果的に発信するためにSNSの活用や企業サイトの改善、魅力的な採用イベントの開催が行われています。これにより、求職者に対して自社の強みや独自性をアピールし、優秀な人材の獲得を目指しています。

福利厚生の充実や職場環境の改善

従業員の定着率を高めるためことも重要な取り組みです。具体的には、フレックスタイム制やリモートワークの導入、育児支援制度の充実などが挙げられます。これらの施策により、従業員の働きやすさが向上し、長期的な定着を実現しています。

技術導入や業務プロセスの改革による業務効率化

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入により、定型業務の自動化を図り、従業員がより付加価値の高い業務に集中できる環境を整えることで、業務効率が向上し、限られた人材資源を有効活用することが可能となっています。

今すぐできる定着率改善策

採用ブランディングで自社の魅力を伝える

採用ブランディングは、自社の強みや独自性を明確に打ち出し、優秀な人材を引き付けるための重要な戦略です。効果的な採用マーケティング手法を活用し、成功企業の実践例から学ぶことで、採用活動の魅力度を大幅に向上させることが可能です。

LAVAのプチっとメモ!

株式会社LAVA Internationalで活躍中のキャリアコンサルタント、今村優美さんにお話を伺いました。

Q:採用活動を進める中で、自社の強みや魅力を伝えることは重要でしょうか?

今村さん「はい、非常に重要だと考えています。

自社の強みや魅力を伝えることで、応募者が入社後に働くイメージを持ちやすくなります。特に、採用市場が激化している中で、会社のカルチャーや特色が応募者の志望動機に大きく影響します。そのため、会社の魅力や社風、正確な情報を多角的に伝えることが、ミスマッチを防ぎ、採用後の早期の活躍にもつながると感じています。 」

Q:応募者と関わる中で、自社の強みや魅力を伝えるために工夫されていることがあれば教えてください。

今村さん「応募者に対して、どのタイミングで、何を、どのように伝えるかを常に工夫しています。

採用活動を通じて、応募者の心理は段階的に変化していきます。出会った瞬間から入社を決定するまで、その時々の応募者の状況や会社への理解・志望度をしっかりと把握し、それに最適な情報をタイミングよく提供することが重要だと考えています。

また、採用担当者だけが会社の魅力を伝えるのではなく、社内の魅力的な社員の声も積極的に活用しています。例えば、オープン社内報として発信しているnoteの記事などを通じて、応募者に社内のリアルな情報を届けています。

当社には、魅力的で多様なバックグラウンドを持つ社員が多数います。そのため、応募者と共通点がある社員や、志望部署で活躍する社員をピックアップし、その想いや成長ストーリー、社風を共有することで、入社後のイメージがより具体的に湧くようにサポートしています。」

是非採用ブランディングで自社の強みや独自性を明確に打ち出し、採用活動の魅力度向上を目指しましょう。

将来を担う人材を育成

将来を担う人材の育成は、企業が持続的に成長するための重要な要素です。特に人手不足が深刻化する現代において、効果的な人材育成プログラムの導入は、企業の競争力を維持・向上させるために欠かせません。

まず、社内研修やメンター制度の導入は、従業員のスキル向上やキャリア開発を支援するための基本的な手法です。社内研修では、業務に直結する技術や知識を体系的に学ぶ機会を提供し、メンター制度では経験豊富な先輩社員が若手社員を指導することで、実践的なスキルの習得と職場への定着を促進します。

また、eラーニングや資格支援プログラムを活用することで、従業員が自分のペースで学習を進められる環境を整えることができます。eラーニングは、時間や場所にとらわれずに学習できるため、忙しい業務の合間にも効果的にスキルアップを図ることが可能です。資格支援プログラムは、専門知識や技術を認定する資格取得をサポートし、従業員の専門性を高めるとともに、企業全体の技術力向上に寄与します。

実際に、ある中小企業ではメンター制度を導入することで、若手社員の離職率が低下し、業務効率が向上しました。また、eラーニングを活用した研修プログラムを実施した結果、従業員のスキルセットが多様化し、業務の幅が広がるとともに、企業全体の生産性が向上しました。これらの成功事例は、効果的な人材育成が人手不足の解消に大きく貢献することを示しています。

将来を見据えた人材育成は、単なるスキルの向上にとどまらず、従業員のモチベーション向上や企業への忠誠心を高める効果もあります。これにより、安定した労働力の確保と持続的な成長が実現可能となり、人手不足という課題に対する強力な武器となります。

従業員の健康リテラシーを向上

健康管理やメンタルヘルス支援は、現代の企業においてますます重要な役割を果たしています。従業員の健康を支えることで、職場のストレスを軽減し、生産性の向上につながります。

健康リテラシーを向上させるためには、充実した健康診断やフィットネス支援プログラムなどの具体的な施策が効果的です。これにより、従業員が自身の健康状態を正しく理解し、必要な対策を講じることが可能になります。

働き方改革/福利厚生の充実で従業員の定着率アップ

従業員の定着率を向上させるためには、「働き方改革」と「福利厚生の充実」が不可欠です。これらの取り組みは、従業員のワークライフバランスを支援し、職場への満足度を高めることで、長期的な定着を促進します。

具体的な働き方改革の一例として、フレックスタイム制やリモートワークの導入があります。フレックスタイム制は、従業員が自分のライフスタイルに合わせて勤務時間を調整できる柔軟性を提供し、リモートワークは通勤時間の削減や家庭との両立を支援します。これにより、従業員は働きやすい環境を享受でき、ストレスの軽減と生産性の向上が期待されます。

また、福利厚生の充実も重要な要素です。具体的には、有給休暇の取得促進や育児支援制度の導入が挙げられます。有給休暇の取得促進は、従業員が適切に休息を取ることを奨励し、育児支援制度では、育児休業中の給与補填や託児所の設置などを行い、子育てと仕事の両立を支援することで、特に若い世代の従業員の定着を図ります。

これらの取り組みが従業員の満足度や定着率に与える影響は顕著です。例えば、リモートワークを導入した企業では、従業員の離職率が平均で15%低下したとの調査結果があります。また、育児支援制度を充実させた企業では、子育て中の従業員の定着率が向上し、長期的な人材確保に成功しています。これらの事例から、働き方改革と福利厚生の充実が人材不足解消に効果的であることが明らかです。

福利厚生の充実で女性の離職阻止

女性の離職率が高くなる大きな要因には、以下の2つが挙げられます。

非正規雇用労働者に占める割合の差

2021年における非正規雇用労働者の割合は、男性が21.8%に対し、女性は53.6%と働く半数以上は正規雇用ではありません。非正規雇用では一時的に人材を補うケースが多く、雇用が不安定なこともあり、短期での離職につながりやすい傾向が見られます。

参考:内閣府 男女共同参画局「男女共同参画白書 令和4年版 」 2-7図 正規雇用労働者と非正規雇用労働者数の推移(男女別)ライフステージの変化に伴う離職

結婚・出産・育児・介護など依然として女性が私的生活の負担割合を大きく担う傾向が高いと言えます。多くの場合、女性のキャリアは男性のキャリアと比較し生活の変化に伴い離職の選択を迫られます。また、こうした事情から離職を余儀なくされる女性に対し、支援の受け皿が十分でないということも、大きな課題となっています。

対策として評価制度の公正化・明確化により、客観性があり、男女関わらず全従業員が納得できる基準を明示する必要があります。業務について個人的な希望に耳を傾ける機会を設ける、不満がどこにあるのか、改善の方策について意見を聞くなど、企業側からの歩み寄りの姿勢を強化していきます。男女によらず昇進昇格に機会を均等に与える一方で、あえて昇進を望まない意見もあることに留意する必要もあります。適性や指向を重視しながら、適材適所に取り組むことが重要です。

また女性が自身の健康管理やライフスタイルの充実として活用できる福利厚生を充実させることも対策の一つです。プライベートを充実させつつ健康管理として活用できるスポーツクラブとの提携、社内での運動機会やセミナーの提供など、女性が長く健康的に働くためのサポートを提供し、企業として女性の活躍を推進していく姿勢を示すことは企業イメージの向上にも繋がります。

従業員の健康支援×福利厚生で「辞めない職場」へ|LAVAの法人サービスとは

健康増進セミナー・LAVA出張ヨガサービス

LAVA出張ヨガサービスでは、従業員の健康リテラシー向上やメンタルヘルス対策として活用いただけるセミナーをご提供しております。健康に対するリテラシーを向上するためには、行動変容のきっかけとなるような実体験が必要となります。セミナーでは現状の把握と放置することのデメリットを分かりやすく解説し、健康管理を放置することの危機意識を持っていただけるような内容となっており、リテラシー向上のきっかけとなります。

またメンタルヘルス対策としてマインドフルネスセミナーの実施もご好評いただいております。

LAVA法人会員サービス(スタジオプラン・UCHIYOGA+プラン)

法人会員サービスではスタジオ通い方のスタジオプラン、ご自宅でオンラインや動画でのレッスンを楽しめるUCHIYOGA+プランをご用意しており、どちらも一般価格よりお得な法人価格でLAVAのサービスをご利用いただけます。ホットヨガスタジオLAVAは全都道府県に展開しており、事業所が全国に点在している企業様にも、満足度の高い福利厚生としてご好評いただいております。

まとめ

・少子高齢化により生産年齢人口が減少し、2065年には2020年比で約4割減少する見込みであり、医療・福祉、運輸・郵便、建設業をはじめとする多くの業界が人手不足に直面している。

・人材不足は労働環境の悪化、生産性の低下、競争力の減少、コスト増加など、経営全体に負の連鎖が生じ、企業運営に多大な悪影響を与える。

・対策として、採用ブランディングや福利厚生の充実、技術導入などの独自の取り組みを実施しており、これにより、各企業が優秀な人材の獲得や従業員の定着率向上、業務効率化を図っている。

自社にどのような対策が必要となるのか、現状の把握をしっかり行い必要な対策を迅速に講じていきましょう。